1993 staunte das Spielberg Face zu Recht, denn das, was da vor seinen Augen geschah, war wahrhaftig ein (Kino-)Wunder, sogar eines, das bis heute keinen Funken seiner Magie eingebüßt hat. Anno 2015 wird der Jurassic Park erneut eröffnet, dieses Mal gleich als ganze Jurassic World. Größer, schneller, lauter – nicht nur Hollywood will das Reboot ganz in seine Mechanismen drängen. Nein, auch im Film unterliegen die Figuren dem Drang, das Vorherige zu übertrumpfen. Kein Mensch verliert im Anblick eines Dinosauriers mehr die Fassung, wie es Dr. Alan Grant (Sam Neill), Dr. Ellie Sattler (Laura Dern) und Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) ihrerzeit taten. Die Kids von heute starren lieber auf das Display ihres Smartphone, als dem unglaublichen Spektakel zu folgen, das sich hinter ihrem Rücken abspielt. Doch dieses Kind ist nur eines von zweien, die unter der Regie von Colin Trevorrow die Islar Nublar bereisen. Das andere Kind – natürlich etwas junger – kann mit dem Zynismus des älteren Bruder nichts angefangen, dessen destruktive Einstellung nicht einmal richtig wahrzunehmen, so viel Begeisterung sprudelt aus ihm heraus. Am Ende von Jurassic World rennen sie allerdings beide vor dem gleichen Urzeitmonster weg, das abermals weit mehr als einen Dinopark durcheinanderbringt.

Zu Beginn ihrer Odyssee sind weder Zach (Nick Robinson), noch Gray (Ty Simpkins) davon begeistert, nach sieben Jahren ihre Tante Claire (Bryce Dallas Howard) im neuen Jurassic Park zu besuchen. Kein Wunder, sie sind – wie es sollte im narrativen Universum von Steven Spielberg auch anders sein – alleingelassene Kinder in einer Welt voller Erwachsnen. Sowohl die Mutter, Karen Mitchell (Judy Greer), und der Vater, Scott Mitchell (Andy Buckley), als auch Claire lassen den Nachwuchs – und das nicht nur aufgrund physische Abstinenz. Zwar steht der Kontrollanruf an vorderster Stelle, wenn es zur Verabschiedung kommt, gleichsam gestaltet er sich später als obligatorische Geste der Enttäuschung. Nicht einmal Dino-Enthusiast Gray vermag es, vor diesem brüchigen Familienhintergrund die Gesellschaft der eigentlich längst ausgestorbenen Spezies zu genießen. Die Jurassic World ist eine Fassade, künstlich erbaut, geschaffen und angepasst. Modernisiert, perfektioniert und trotzdem bricht der eindrucksvoll eingeführte Superdinosaurier namens Indominus Rex genauso schnell aus seinem befestigten Gehege, wie der Frust der Mitchell-Kinder nicht ewig unter Verschluss gehalten werden kann. Da passte die extra eingestellte Babysitterin einmal nicht auf, schon befinden sich Gray und Zach auf der Flucht und stürzen sich ins Abenteuer.

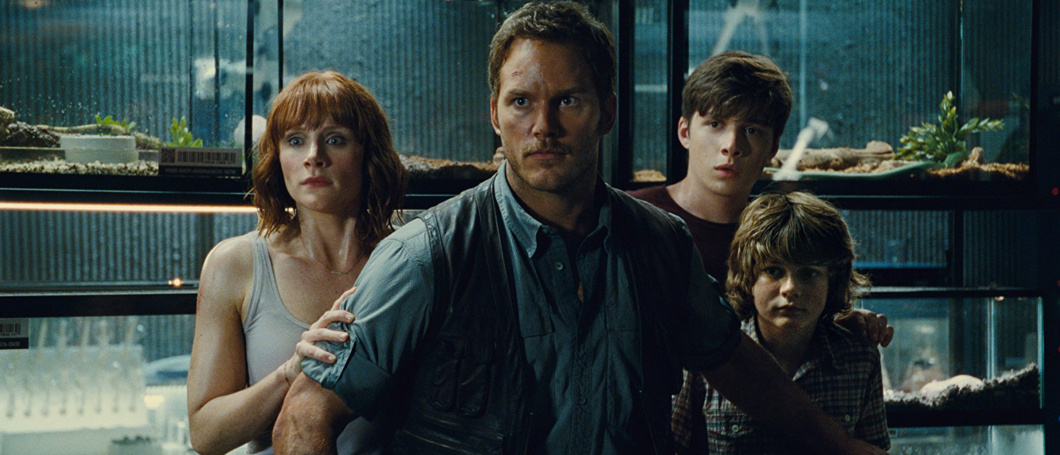

Auch Indominus Rex nutzt einen Augenblick der Unachtsamkeit ihrer Erschaffer und entflieht ihrem Gefängnis. Im Gegensatz zu Gray und Zach weiß die Bestie jedoch nicht einmal um ihre Eltern, geschweige denn um sich selbst. Im Streben das „Coolere“ zu kreieren, haben die Erwachsenen die Kontrolle verloren und ein Wesen ohne Identität in die Welt gesetzt, das im Grunde vollkommen verlassen und somit seinem animalischen Instinkten unterlegen ist, die selbst nur Resultat einer wirklichen Künstlichkeit sind. Während skrupellose Männer wie Vic Hoskins (Vincent D’Onofrio) bloß darauf warten, den Missbrauch bis in seine letzte Abartigkeit – nämlich als unkontrollierbare Tötungsmaschine – zu treiben und auszunutzen, gibt es in Jurassic World ebenso die Männer, die in ihrem Innern Kind geblieben sind. Owen Grady (Chris Pratt) mag zwar in seiner eigenen Welt leben, gleichzeitig hat er die Beziehung zwischen Mensch und Bestie so gut verstanden wie kein zweiter im Vergnügungspark der Superlative. Ein erwachsenes Kind, das noch träumt und gerade deswegen so unantastbar wie ein Held die offensichtlichen Probleme in die Hand nimmt und einfach löst. Nicht einmal einen richtigen Konflikt hat dieser liebenswürdige Held auszutragen und nimmt, auf die Distanz betrachtet, lediglich eine kleine Rolle in einem großen, komplexen Ganzen ein.

In großes, komplexes Ganzes, das sich in erster Linie aus Beziehung zusammensetzt und schon in diesem Punkt Steven Spielbergs Meilenstein der Kinogeschichte thematisch aufgreift respektive im nächsten logischen Schritt weiterdenkt. Während Dr. Allen Grant dem kleinen Jungen zu Beginn von Jurassic Park über den gegenseitigen Respekt aufklären musste, lebt Owen diesen Gedanken in Jurassic World in ganzen Zügen aus, indem er Raptoren dressiert und damit eine der tödlichsten Konstanten der ursprünglichen Jurassic Park-Trilogie außer Kraft setzt. Selbstverständlich ist diese Beziehung extrem zerbrechlich, aber eben im Entstehen – ganz im Gegensatz zu Zach und Gray, die aus einem familiären Scherbenhaufen auf die Dino-Insel gelangen. Zum Schluss greift allerdings die Isolation und verbündet, wenngleich erst im Angesicht der Gefahr. Das Leben findet also doch immer einen Weg – auf beiden Seiten, vereint in einem wundervollen Score aus der Feder von Michael Giacchino, der geradezu beiläufig auf den Spuren von John Williams wandelt und im gleichen Atemzug etwas vollkommen Eigenständiges erschafft, dass sich seines Ursprungs dennoch in jeder Sekunde bewusst ist.

Jurassic World © Universal Pictures

Gib den ersten Kommentar ab