Am Anfang: Die aufgewirbelten sowie unbändigen Wogen des Ozeans. Ein Rauschen von durchdringender Klarheit, von beängstigender Ungewissheit. Das Wasser schäumt auf, die Erde bebt und erhabene Streicher geleiten Joaquin Phoenix in die wunderschöne Tristesse von The Master. Anschließend erobern dissonanten sowie experimentellen Klänge von Radiohead-Gitarrist Jonny Greenwood – wie bereits in Paul Thomas Anderson Opus Magnum There Will Be Blood – das Geschehen.

Wie der Wellengang gleitet die Musik spielend leicht von gewöhnungsbedürftigen Klangatmosphären in angenehme Harmonien. Der unkonventionelle Score ist die treibende Kraft hinter den wuchtigen Bildern des Regisseurs, die immer wiederkehrend im späteren Verlauf des Films jegliche Faszination an sich reißen. Pulsierend. So ist das neue Werk von Paul Thomas Anderson, das möglicherweise als außergewöhnlichstes seine überschaubaren aber dennoch bemerkenswerten Œuvres umschrieben werden kann.

Die Ereignisse sowie Folgen des Zweiten Weltkrieges haben die Welt aufgerüttelt und komplett durcheinandergebracht. Diese Tatsache erfährt Freddie Quell (Joaquin Phoenix) am eigenen Leib, als der Soldat zurück nach Amerika kehrt. Anstelle einen Ort, der als Heimat betitelt werden könnte, vorzufinden, gerät seine vom Alkohol getriebene Seele in den unerbittlichen Strudel des aufstrebenden gesellschaftlichen Treibens der 1950er Jahre – allerdings ohne den sozialen Standards gerecht zu werden, geschweige denn sich zu etablieren. Ungelenk treibt es ihn von einem Ort zu anderen, bis Freddie eines Tages im volltrunkenen Zustand Lancester Dott (Philipp Seymour Hoffman) trifft.

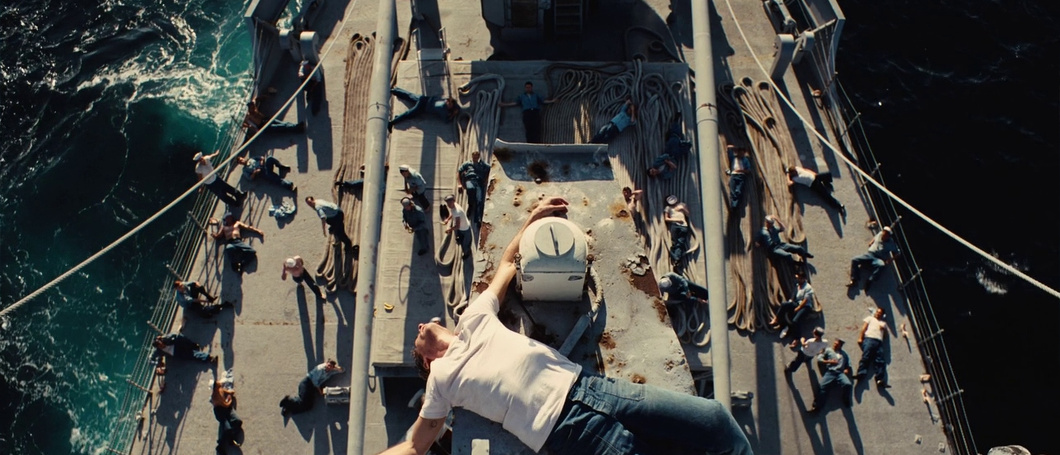

Als blinder Passagier auf einer Schifffahrt nach New York begegnet er dem gebildeten sowie charmanten Mann, der sich als Kopf der sogenannten Glaubensgemeinschaft The Cause herausstellt. Mittels diverser Hypnosetechniken, beschäftigt sich dieser mit körperlichen sowie seelischen Leiden und kann dank wortgewandter Fähigkeiten eine beachtliche Gefolgschaft sein Eigen nennen, der er die Richtung weist. In diesem Sinne ist Freddie ein klassischer Kandidat/Fall für Dotts Praxis. Doch aus der ersten Begegnung entsteht schnell mehr als analytische Interaktion. Entfesselt treiben beide Männer auf ein Schicksal zu, dem die letztendliche Eskalation vorherbestimmt ist.

Als Autorenfilmer hat sich Paul Thomas Anderson mit nur wenigen Filmen einen beständigen Namen im Filmgeschehen erarbeitet. Werke wie Boogie Nights und Magnolia festigen seinen Status als einer der momentan fähigsten Regisseure und folglich war der Erwartungsgehalt bezüglich seines neusten Films entsprechend hoch. Vorab als Parabel auf Scientology vom medialen Interesse gehandelt schlägt The Master jedoch einen anderen, umfangreicheren und wertvolleren Weg ein.

Natürlich stößt Paul Thomas Anderson durch die brisante Thematik und eindringliche Erzählweise mehrere Steine zur Auseinandersetzung und Diskussion an – dies geschieht aber nur in einem beiläufigen Mechanismus seiner außerordentlichen Inszenierung. Das Werk fokussiert hauptsächlich seine eigene Geschichte und damit verbundene Geschlossenheit. The Master wird nicht zum oberflächlichen Sprachrohr degradiert, sondern dringt mit unheimlicher Präzision langsam zu seinen Figuren, zu seinem Kern vor. Dadurch entsteht vorerst ein sperriger Eindruck, der sich allerdings abschließend mit der Kraft des Gesamtwerkes in die pure Entfaltung cineastischer Gewalt auflöst.

Paul Thomas Anderson arrangiert unglaubliche Kompositionen von bewegten Bilder und dem eingangs erwähnten musikalischen Unterbau. Selbst wenn temperamentvoller sowie unbeherrschter Charakter sowohl The Master als auch seinen Protagonisten bestimmen, ist das regietechnisch auf absolut höchstem Niveau im 70-mm-Format auf die Leinwand gebannt. Plansequenzen verschmelzen mit ausgezeichnet koordinierten Einstellungen und überraschenderweise fällt die bebilderte Erzählung um einiges nüchterner aus, als es in vorherigen Filmen des Punch-Drunk Love-Regisseurs der Fall war.

Dieser Umstand schließt unvergessene Momente trotzdem nicht aus. Wenn gegen Ende die Kargheit der Wüste und ein Motorrad zur metaphorischen Spiegelung von Freddies und Dotts Freundschaft deklariert werden, erreicht The Master einen Augenblick ausgesprochener Schönheit sowie berauschender Verzweiflung.

Um diesen Zustand der Verzweiflung adäquat zu transportieren, bedarf es eines monströsen Casts, der mit Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman und Amy Adams mehr als erhaben besetzt ist. Während ersterer aufbrausend und stürmisch zum Wahnsinn in persona avanciert, bildet der Synecdoche, New York-Mime den ruhigen und nötigen Gegenpol – inklusive Gesangseinlage. Sein Spiel ist fein nuanciert und zudem äußerst vorbildlich, was Timing und Interaktion im Ensemble angeht. Beispielhaft dafür ist eine bestimmte Szene, in der die Machenschaften des The Cause-Vaters von einem außenstehenden Mann in Frage gestellt werden.

Was folgt ist perfekt abgestimmtes Spiel der agierenden Personen, das minutenlang den Atem verschlägt. Nicht nur, dass hier die Fähigkeiten der Schauspieler großartig ineinandergreifen – selbst inhaltlich vergisst Paul Thomas Anderson an diesen Stellen nichts. Es ist wichtig, das Gezeigte in Frage zu stellen – egal ob durch auftretende Figuren oder irgendwo im Subtext verlagert – und eben diese Reflexion zeichnet The Master aus. Nicht zuletzt offenbart sich Amy Adams als wahre Strippenzieherin, wenn dem titelgebende Meister die passenden Worte fehlen, die wiederum andere Menschen leiten sollen.

Wo Daniel Day-Lewis am Ende von There will be Blood mit einem knappen I’m finished das unfassbare Epos zum gewaltigen Schluss bringt, entlässt The Master mit offenen Gedanken. Obwohl vorab Moralvorstellungen dekonstruiert, Exkurse in die menschliche Natur unternommen und gesellschaftliche Aspekte des Lebens aufgedeckt wurden, beschäftigt Paul Thomas Andersons Kunstwerk weit über seine Laufzeit hinaus – sowohl inhaltlich als auch durch die formal beispiellose Gestaltung. Dadurch erreicht das Opus eine durchdringende Wucht, die sich – dem belebten Wellengang ähnlich – genauso befremdlich wie faszinierend auswirkt: Pulsierend.

The Master © Senator

Gib den ersten Kommentar ab